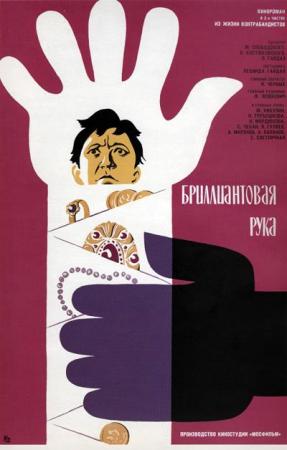

Imagen del póster en IMDb.

Entre ranking te veas

En IMDb, website en el que figuran casi todas las películas, son menos de 50 films los que tienen una calificación de 8,5 o superior(1). Esta calificación es de los usuarios, no de la crítica especializada; pero es una guía de qué tan buena o mala puede ser una película. Casi todos los portales tienen calificaciones de tenor similar. ¡Cual no fue mi sorpresa cuando me topé con esta producción soviética que luce un flamante 8,5! Aún así, no figura en el listado de las mejor calificadas del sitio web mencionado por ser pocos los usuarios que le han votado en comparación con otros films.

La familia en tropel a despedir al padre que salía de vacaciones.

En la entrevista, su mujer apenas le deja contestar al reportero.

Imagen tomada de IMDb.

El compañero de viaje de Semyon, el simpático

Gennady, uno de los contrabandistas.

Imagen tomada de IMDb.

Un ciudadano soviético común, Semyon Semyonych Gorbunkov (Yuri Nikulin), contador de profesión, se embarca en un crucero. Su esposa y sus dos hijos lo van a despedir, él viaja solo, ¡ja, ja! (no tienen dinero para ir todos). Durante la travesía compartirá el camarote con Gennady Kozodoev (Andrei Mironov), con el que establece un vínculo amistoso.

Una prostituta en las calles de Estambul

les «ofrece» los servicios. En realidad,

casi los introduce a la casa a la

fuerza. Imagen tomada de IMDb.

Genady observa el objeto del deseo: la escayola.

Imagen tomada de IMDb.

En una escala que hace el barco, Gennady se pierde de la vista de Semyon porque tiene que buscar un lote de joyas que ocultará en una escayola en el brazo, misma que le colocarán los cómplices. Gennady se pierde en los callejones, todos iguales, y, por casualidad, Semyon entra en el sitio: frente a los contactos se cae al resbalar con una cáscara de sandía y dice: «¡maldito melón!». Esa es, precisamente, la contraseña para contactar a los contrabandistas. Dentro, mientras se recupera del golpe, le colocan la escayola en el brazo izquierdo con las joyas embebidas en ella. Él ve el proceso con los ojos semiabiertos. A partir de ese momento, la policía lo utilizará como cobaya para atrapar a la banda de contrabandistas. Estos intentarán recuperar la escayola de su brazo con el botín, pero fallarán en todos los intentos, gracias a su torpeza y a la mala fortuna que los acompaña.

Semyon no puede informar a su esposa sobre el «secreto de estado»

del que forma parte y eso a ella le molesta. Cuando le dice la

verdad, ella no le cree :) Imagen tomada de IMDb.

Hacia la tercera parte de la película, Genady sueña que entra a la habitación donde duerme Semyon y le quita la mano; esta cobra vida, gracias a un gato negro mágico que aparece en escena. La mano lo amenaza ahorcándolo y él despierta. Genial.

Los torpes Lyolik (Anatoli Papanov) y Genady, planeando otra

treta que, con seguridad, será un fracaso.

Imagen tomada de IMDb.

Al final, la policía utilizará de nuevo a Semyon como cebo, esta vez con una gran escayola en la pierna...

El humor es cosa seria

Desde los créditos iniciales, en los que informa que la fotografía se hizo en el aire, sobre la tierra, en el agua y bajo el agua y luego agradece a las organizaciones y personas que les proveyeron de oro y de diamantes reales para el rodaje, comienza el humor; y no se detendrá hasta la última escena. Tiene profusión de secuencias sin diálogo, en cámara rápida, remedando al cine en sus inicios. Es muy entretenida y está muy bien lograda. Tras la cortina de hierro también reían.

No podía faltar el vodka, en ingentes cantidades...

Imagen tomada de IMDb.

Los delincuentes discurren un ardid utilizando a una femme fatale,

Anna, interpretada por la hermosa Svetlana Svetlichnaya.

Imagen tomada de IMDb.

Quizás algunos diálogos tengan difícil traducción, pues parece que tratan de juegos de palabras que, por su idiosincrasia, los entienden los rusos mejor que los demás. Esto fue muy importante en otros humoristas, tal como Cantinflas, cuyos enrevesados y apurados monólogos —de muy difícil traducción— ocasionaron que, fuera del ámbito hispano parlante, no resultara justipreciado.

Ni siquiera Anna logra neutralizar a Semyon para quitarle la

escayola. Imagen tomada de IMDb.

El director, Leonid Gaidái, también guionista, realizó varios filmes de humor muy exitosos. El brazo de diamantes es considerada la mejor película del género en Rusia; allá es una película de culto. En el canal de Mosfilm en YouTube (en este enlace) han subido esta película con dos enlaces: este, con subtítulos en inglés y este otro con subtítulos en varias lenguas(2). En el primero (solo inglés) tiene en torno a cuatrocientos mil visionados mientras que en el segundo (siete lenguas) unos dieciocho millones. Hay que aclarar que el de varias lenguas fue subido tres años y medio antes que el otro.

Los estereotípicos malos que son torpes y payasos. Sobre ellos

descansa buena parte de la gracia de una película.

Imagen tomada de IMDb.

Quizás la tragedia la veamos todos de igual manera. Habría que investigarlo. Pero el humor, con seguridad, lo apreciamos de forma diferente(3). Los occidentales nos reímos de situaciones distintas a las que le provocan risa a los orientales. Mientras más al oriente, más serios. Los chinos y japoneses son los campeones de la seriedad. Los rusos podríamos decir que están a medio camino entre occidente y oriente. Así las cosas, a uno (espectador occidental común) le causa más gracia La vida de Brian (con 8,1 en IMDb), una comedia de Chaplin (la mayoría >8 en IMDb), o de Woody Allen, que esta película. No se malinterprete, por favor; todo comentario es subjetivo; de manera que, a pesar de lo dicho, es dignísima de ver y de apreciar.

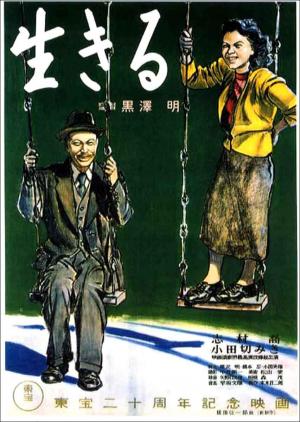

Imagen del póster en Filmaffinity.

---

(1) El máximo es 10. Ver la lista en este enlace. La que lidera el ranking es Cadena perpetua (también llamada Sueño de fuga, Sueños de libertad o Escape a la libertad; en inglés The shawshank redemption, 1994), de Frank Darabont, con más de 9. Este film, en las listas de películas escogidas por la crítica especializada, no figura; sin embargo, es una película extraordinaria.

(2) Búlgaro, estonio, francés, inglés, polaco, ruso y turco.

(3) A este respecto, invito al lector curioso del tema a que confronte lo dicho en este parágrafo con lo expuesto en los siguientes enlaces:

- https://www.researchgate.net/publication/277263780_Humor_y_cultura_correlaciones_entre_estilos_de_humor_y_dimensiones_culturales_en_14_paises

- https://theconversation.com/is-there-such-a-thing-as-a-national-sense-of-humour-76814

- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00123/full

---

Reseña en Wikipedia:

Artículo en Wikipedia en inglés:

Ficha en IMDb: https://www.imdb.com/title/tt0062759

Ficha en Filmaffinity: https://www.filmaffinity.com/es/film168224.html

Film con subtítulos en inglés:

Film con subtítulos en diversas lenguas(2):